陌生的老熟人 ——张仃与华君武

旅游视讯网图文频道2025年10月25日上海讯(编辑/倪怡雯)乍一看,华君武与张仃挺像——两人都是革命文艺工作者,而且都画漫画,都去延安,都入党,都当官,但仔细一看,则不然。比如画漫画,华君武专擅此道,不画别的,而张仃除了漫画,还画年画、新中国画、装饰绘画、壁画、电影卡通、焦墨山水等,是个“大美术家”;比如去延安,华君武是按中共组织程序,经八路军办事处审核,得到通行证方上路,张仃却是搭乘国民党开明官员石华岩的小车直奔延安,事先连招呼也没打,因而遭延安统战部门的婉拒,差点打回票;比如入党,华君武积极主动,一到延安就向组织交心,表现出众,张仃则另有想法,立志学鲁迅,做党外布尔什维克,直到1945年日本投降,受毕加索加入法共鼓励方入党;比如当官,华君武在《人民日报》、中国美协,张仃在中央美院、中央工艺美院,华君武当得有模有样,底气十足,张仃则貌合神离,痛苦纠结,“画家”与“院长”在内心交战不息。——质而言之,华君武是世事洞明、党性坚定的艺术官,张仃是天真浪漫、本性难改的艺术家。

性情、趣味既然如此相同,张、华本应“不相为谋”才是,风雷激荡的时代之波,却将他们卷入同一个时空场场景,由上海、南京而延安,而延安而东北,由东北而北京,可谓“抬头不见低头见”。这中间,他们有过三次重要的交集,值得回味。

第一次是在延安鲁艺,时在1939年,当时张仃执教鲁艺美术系,华君武在鲁艺美术系研究生部当学生。据张仃对笔者的口述:“有一天,华君武来找我谈心,谈起入党的问题,就自己要不要入党征求我的意见,我回答说:入不入党是个人的事,你自己考虑决定,至于我,宁可做一个永远的党外布尔什克,也不想给党添麻烦。”这段口述历史很有意思:华君武与张仃关系并不亲密,而张仃既不是党员,也不是领导,华君武为何偏找他谈这种心?谈了又怎么样?于是,笔者查阅华君武的履历,上面清楚写着“于1940年4月正式入党”。这证明:华君武找张仃谈心并非出于真心,因为谈心之前他已决定入党或即将入党。既然如此,又何必多此一举?思量再三,结论只有一个:这是组织上的安排,让华君武借谈心考察张仃的政治立场和对党的态度。此后不久,张仃就被下岗,离开鲁艺。巧合的是,张仃下岗之时,正是华君武上岗之日(自1940年5月起,华君武执教鲁艺美术系,连任三期,直到1945年鲁艺迁离延安)。数月后,张仃离开延安去重庆,找张光宇,准备一起创办《新美术》杂志,介绍边区的绘画创作……

第二次是1962年秋,张仃的云南写生汇报展在中央工艺美院举行,数十幅变形夸张、色彩强烈、装饰味浓郁的作品,令人耳目一新,引起强烈反响。这批画的产生,背景较复杂,这里略作回溯:1956年春,张仃到法国巴黎,担任世界博览会中国馆的艺术总设计,期间亲眼领略西方近代绘画的变化历程,尤其拜访艺术大师毕加索之后,心灵受到震撼,如醍醐灌顶。其实早在少年时代,张仃就迷恋毕加索的绘画,因为它与中国的民间绘画相通。张仃早期的漫画创作,即由两者融合而成,用他自己的话说,就“用民间形式,画现代生活”。后来进了延安鲁艺,这种画风受到美术系同行的批判,认为有悖于革命现实主义,属于没落反动的资产阶级现代派,对此张仃嗤之以鼻,依然我行我素,期间创作两幅构图奇异、视觉冲击力逼人的《西北青年生产行列》与《西北的丰收》,后来在香港《今日中国》画报上发表,引起鲁艺美术系同行公愤。直到1942年文艺整风运动,受毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的感化,张仃才放弃这种画风,转向革命写实主义。1956年秋,张仃甫从法国归来,立即给在北戴河养病的张光宇写信,透露了自己的困惑与觉醒:“看了人家的东西,不胜感叹。这些画都似曾相识,就是画不出了,如失了通灵宝玉。我想路子一定能找到的。”——这里的“路子”,显然就是当年玩熟的“民间加现代”画风。此时,正值“双百”方针春风吹拂,张仃跃跃欲试,打算脱离体制,当一名自食其力的职业画家,一门心思作画,实现自己的艺术夙愿。不久形势突变,夙愿未得实现,一个机会却意外降临:1957年秋,张仃调入中央工艺美院任业务副院长,利用“美化”人民生活的专业特权,打出“装饰”的艺术旗号,与之同时,开始探索一种既契合自己天性、又能表达“革命浪漫主义”情怀的“装饰绘画”。这个过程中,他认真临摹西方现代绘画大师毕加索、马蒂斯、鲁奥、莫迪里安尼的作品,同时以瓶花、民间陶罐为题材,进行创作实验,画风焕然一新。1962年春,张仃有机会带三名年轻助教到云南少数民族地区作民艺调研,采风写生,明媚旖旎的自然风光,质朴本色的生活情调,使张仃如痴如醉,不能自已,神思飞扬中,创作出《苍山牧歌》《洱海渔家》《傣家少女》《哈伲族女民兵》等作品,陷入不可自拔的迷狂境地。张光宇是最先看到这批画作的人,兴奋之余,担忧地说:“张仃,你也不怕批判呀?”

张光宇的担忧很快得到证实。汇报展览会上,赞赏者有之,摇头者有之,不解者更有之,众说纷纭之际,美协负责人华君武一句俏皮的“这是毕加索加城隍庙”,令全场鸦雀无声。今天看来,“毕加索加城隍庙”是一个别致的命名,如“印象派”、“野兽派”一样,早已成为中国现代美术史的一个流派术语,但在当时的历史语境里,这却是一个颇具杀伤力的标签。所谓毕加索,已然风光不再,六年前是同志,如今是敌人,其绘画也被视为腐朽没落的西方现代美术的标本,而“城隍庙”,则是对古老的中国民间绘画的一种贬称,与“封建破烂”意思差不多。必须承认,华君武对绘画很内行,他准确地判断出这批作品艺术上的两个主要来源及追求的目标,但在评价态度上,却充满蔑视与嘲讽,尤其是“城隍庙”,让人想起华君武1942年在延安《解放日报》发表的一幅讽刺漫画:一架吓唬飞鸟的稻草人,头上立一只乌鸦,右手持纸,左手拿毛笔,身上披一块破布,上面赫然写着“知识分子”四个字,而画名却为《知识架子》,一字之变,显示了华君武作为漫画家过人的讽刺才能与政治机敏,如今,他以“城隍庙”替换“民间绘画”,两者何其相似乃尔!

犹如一个不祥的预告,三年后,张仃为这批“毕加索加城隍庙”画作付出惨烈的代价,几乎危及身家性命,由此导致晚年画风的剧变:从绚丽多彩的装饰绘画转向朴实无华的焦黑山水。——诚如陈布文所言:“那时期,正是艺术上的自然主义充当现实主义,形式逻辑与庸俗社会学十分风行。谈‘西洋’就令人侧目,若是谈‘毕加索’,就能令举座变色。而张仃却在研究毕加索。有些人简直视他如吸毒犯! 至于‘城隍庙’,乃摊贩叫卖场所,货杂质次,是廉价物与非法物出脱之处。以此来比喻艺术品,当然指的是最不堪的下里巴人之作了。”(陈布文《张仃的画与“话”》,《社会科学战线》1980年第4期)叶浅予也认为:“毕加索加城隍庙”是一种讥讽,太不严肃,“持这种态度的人,未免小看了张仃”(叶浅予《张仃的漫画》,《张仃漫画集》辽宁美术出版社1985年出版)

时光演进到1978秋,北京首都国际机场竣工,民航总局、文化部联合邀请中央工艺美院承担机场候机楼壁画群的设计创作,张仃任艺术总指挥。

首都机场壁画是新中国文化艺术史上破天荒的大事,史家誉为“新时期思想解放的报春花”。张仃担此重任,有特殊的背景:当时全国的高等美术院校,只有北京中央工艺美院有壁画专业,那还是二十年前“大跃进”浪潮中,张仃审时度势,顶着压力,与张光宇一起创办而成,培养了两三届毕业生,当时虽未能发挥作用,却为二十年后首都机场壁画创作贮备了人才,可谓“未雨绸缪”。

为保证机场壁画按时高质量完成,当时成立了由民航总局、文化部、工艺美院三方组成的领导小组,核心成员有吕振哲(民航总局副局长)、华君武(文化部艺术局副局长)、张仃(中央工艺美院院长),三人分别负责后勤、政审和创作,——两个四十年的老相识,又一次碰上了头。

其时历史虽已翻开新的一页,但多年的文化禁锢与“两个凡是”的余威,使机场壁画的诞生依然悬念重重。据前中央工艺美院副院长、机场壁画研究专家卢新华披露:当时很多知己友人,包括上级领导,看到张仃的壁画方案一反“文革”模式,大有流派纷呈出笼之势,都替他捏一把汗,不断告诫他不要忘记“文革”惨痛教训,“批黑画”的事刚刚过去不久。其中,华君武这样对张仃说:“你就不怕你的这些壁画方案出来,再批你‘毕加索加城隍庙’,再挂你黑牌子?是你对我负责,还是我对你负责?”张仃不无幽默地回答:“我们是一个绳上的蚂蚱,谁也摆脱不了谁。不是你向我负责,就是我向你负责。”并坦然表示:“我不怕再被打倒。我们要对中国的艺术负责,要对民族文化的未来负责,要无愧时代,无愧自己。凡事总要有人担当,总会付出代价,甚至是牺牲。”(卢新华《张仃与1979年首都国际机场壁画》,《张仃百年诞辰纪念文集》清华大学出版社2017年出版)

细品华、张对话,令人不胜慨叹:经过文革炼狱,他们都已两鬓斑白,但骨子里的东西,似乎一点也没变。华君武依然居高临下,依然是惟上是从的“官本位”思维和坚定的官场逻辑——你必须对我负责,并且继续拿“毕加索加城隍庙”敲打张仃,对这个由他发明、给张仃造成严重后果的讥称毫无道歉反省之意;而张仃依然天真浪漫,依然痴心不改,显示了一个真艺术家——黄宾虹所言“士夫”式艺术家的情性与胸怀。

所幸党的十一届三中全会及时召开,终结了“两个凡是”时代,思想解放、改革开放由此成为国家的大政方针,给张仃的壁画方案以极大的加持。原先的劝阻消退了,种种清规戒律也失去了曾经的威严。正是在这种宽松的氛围中,五十多位画家齐心协力,埋头苦干,使张仃的壁画蓝图得到圆满实现。九个月后,脚手架拆去,候机楼的面貌焕然一新,美轮美奂。然而,就在大功告成,好评如潮之际,意外的事情发生了:袁运生《泼水节》中三个傣族裸体少女引发汹汹舆情,惊动国家民委,甚至有云南傣族群众千里迢迢赶到首都北京国际机场,提出强烈抗议,还有人以美协的名义,召开了变相的“现场批判会”……

张仃再次被推到风口浪尖上。作为艺术同行,他最理解袁运生,无条件支持袁运生,作为院长、党员,他又受到组织纪律的约束。据张仃的忘年交、文化学者王鲁湘对张仃的访谈:当时有关领导出面找张仃,让他去说服袁运生给那两个裸体少女穿上衣裤,张仃对这位领导说:“艺术家有时也是十分脆弱的。否定一张作品并不难,而肯定一张作品有时却要付出大得多的勇气和胆量。”他把文艺复兴时期,教皇指定两个画家给米开朗琪罗的《末日审判》中的男女裸体画裤衩的故事讲给领导听,领导说二者不能相提并论。张仃只好把领导的意图转告袁运生,并加上一句:“主意你自己拿。”袁运生拒绝了领导的意图,维护了艺术的尊严。(王鲁湘《大山之子》,《大家谈张仃》紫禁城出版社2008出版)这场轩然大波,后来以裸体少女被三合板遮蔽而平息。十年后,三合板拆除,裸体少女重见天日,有评论家喻之为“雷峰塔倒塌”。

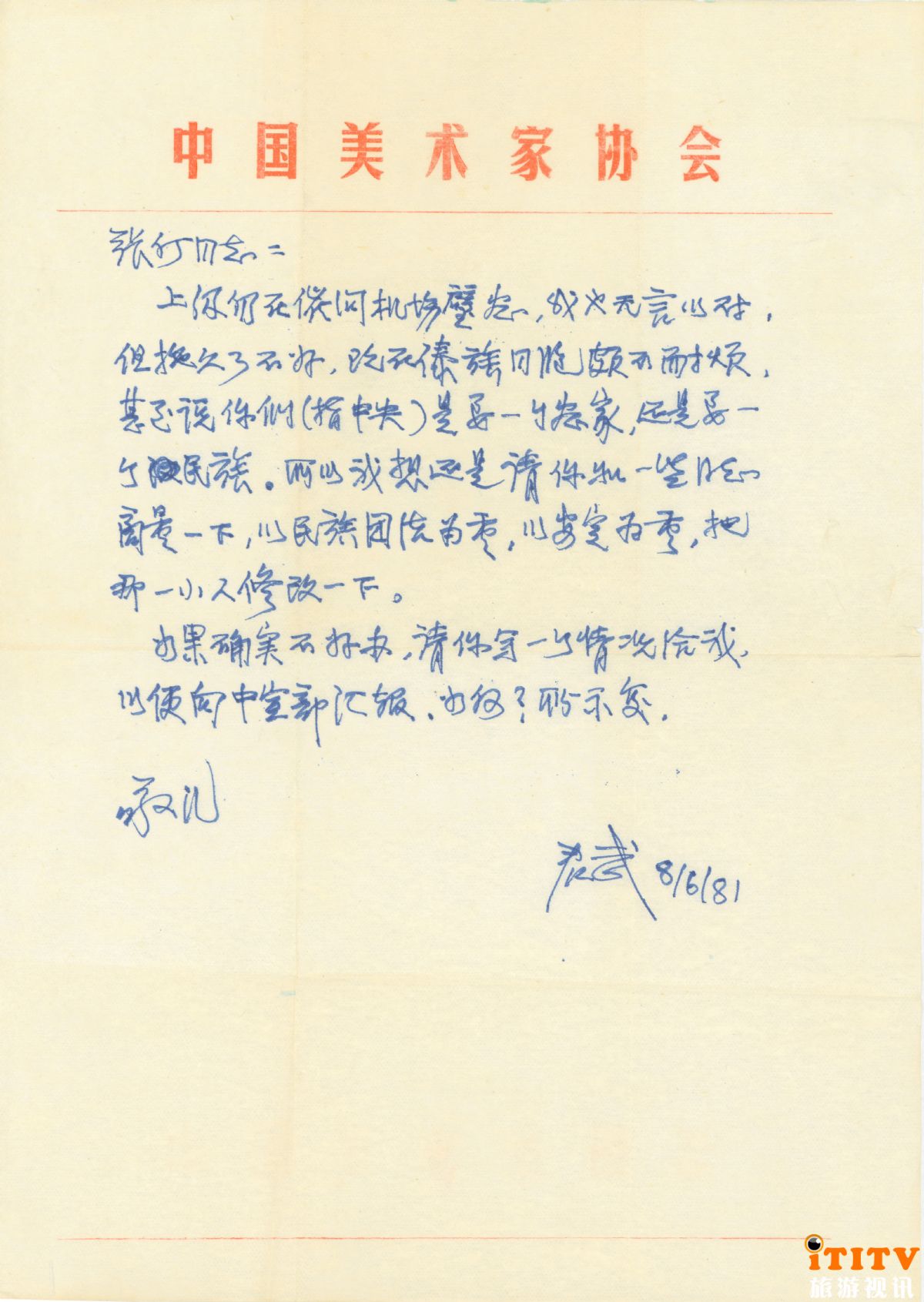

那么,在这场著名的“裸体画风波”中,华君武扮演了什么角色?又起了什么作用?从华君武1981年8月6日致张仃的问责信中,可以找到答案,全信如下——

张仃同志:

上级仍在催问机场壁画,我也无言以对。但拖久了不好,现在傣族同胞颇不耐烦,甚至说你们(指中央)是要一个画家,还是要一个民族。所以我想还是请你和一些同志商量一下,以民族团结为重,以安定为重,把那一小人修改一下。

如果确实不好办,请你写一个情况给我,以便向中宣部汇报,如何?盼示复。

值得提示的是,华君武给张仃写此信时,“裸体画风波”已随着裸体少女的被遮蔽平息了一年多。惟其如此,此信咄咄逼人、不肯罢休的姿态不能不让人感到诧异,其中又是“傣族同胞”,又是“民族团结”,又是“中央”、“中宣部”,可谓兹事体大,泰山压顶。然而所有这一切,仅仅是为“那一小人”——《泼水节》中那个并不起眼的光屁股小男孩!其小题大做,已到了不合情理的程度。试想,在自由奔放的傣族传统节日——泼水节狂欢中,有光屁股小男孩参与其中,不是极自然的事情吗?光屁股小男孩与裸体少女有质的差异,傣族同胞断不至于为此愤怒而再次引发“民族团结”问题,这也太低估他们的智商与认知水平了。(当然也不排除有个别背景特殊的傣族同胞在外力引导煽动下变得“不耐烦”,这是另外一回事。)华君武也许没有意识到,他于亢奋中写下的这封问责信,已到了荒腔走板、失态的地步。那么,华君武如此发力,究竟是为什么?这个问题,当事人袁运生的看法可供参考:“华君武这样做并非针对我,而是针对张仃;他要继续利用‘裸体画事件’打击张仃,以此削弱张仃在新时期中国美术界日益上升的威望。”

确实,华君武有充分的理由嫉妒张仃。众所周知,华君武是一个独具天赋的漫画家,但也只是一个漫画家而已,而张仃却是一个成就卓著的“大美术家”。当年在南京上海,他们差不多同时以漫画出道,如今,艺术上的差距如此之大,叫他情何以堪?嫉妒之心人皆有,笔者完全理解这种心情,——君不见,当年奥地利宫廷乐长萨烈瑞对音乐天才莫扎特,就是这种心情。其实,早在1962年张仃的汇报画展上,面对画家从云南带回的神异之作,华君武发出“这是毕加索加城隍庙”的讥评时,其嫉妒之心已是呼之欲出。

2025年10月18日